Tras la institucion de la Eucaristía en la Última Cena con sus apóstoles, como parte final de la cena de Pascua, “cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos” (Mc 14,26).

Todavía revestido de santidad, aunque carcomido en el alma, Judas recibió una compasiva mirada de Jesús, una última mirada que ya no pudo sostener al abandonar el cenáculo. No hay cosa contra la cual se rebele el alma como la de recibir amor de aquel a quien odia, y esto lleva consigo siempre una derrota, o bien de aquel que ama, o bien de aquel que odia.

Los otros once fueron conducidos a una experiencia de desierto mucho más enérgica que todas las anteriores, pues el Señor sabía que su Pasión y Muerte serían imposibles de aceptar por ellos sin conocer de antemano la voluntad de Dios, y en el trayecto hacia el monte de los Olivos, cruzando el puente sobre el torrente Cedrón les advirtió acerca de lo que estaba próximo a suceder: “Jesús les dice: «Todos se van a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea»” (Mc 14,27-28).

Con su habitual dominio de la Escritura, Jesús trajo hasta ellos la ancestral profecía: “¡Despierta, espada, contra mi pastor, y contra el hombre de mi compañía!, oráculo de Yahvé Sebaot. ¡Hiere al pastor, que se dispersen las ovejas, y yo tornaré mi mano contra los pequeños!” (Za 13,7). Luego, al verlos, recordó el salmo: “Todos ellos están descarriados, en masa pervertidos. No hay nadie que haga el bien, ni uno siquiera” (Sal 14,3).

Jesús fijó una cita para reunirse nuevamente con el grupo tras su gloriosa resurrección, pero ellos, con la mente distraída, no supieron atender ni a la prevención de lo que habría de ocurrirles a ellos mismos, ni al lugar de la cita en Galilea tras resucitar de su muerte, la misma que les había predicho en tres ocasiones anteriores. Las palabras del Señor, «después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea», volvieron a la memoria de ellos en el Domingo de Pascua cuando las mujeres que regresaban del sepulcro se los recordaron.

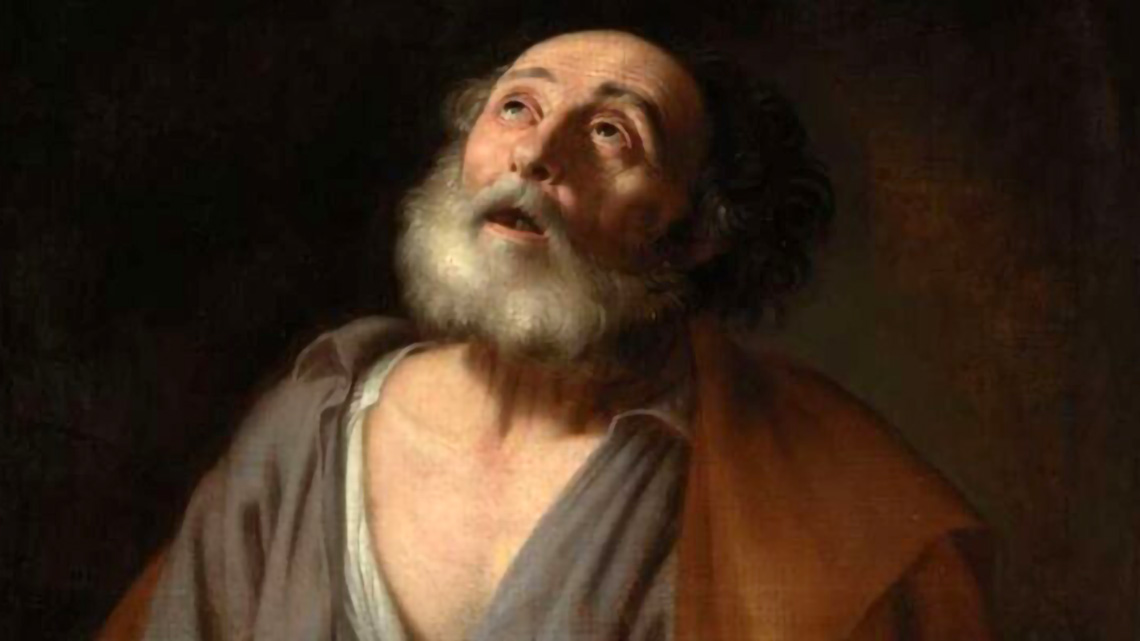

“Pedro le dijo: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Jesús le dice: «Yo te aseguro: hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres». Pero él insistía: «Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré». Lo mismo decían también todos” (Mc 14,29-31). Pedro fue más presto en su respuesta que en su escucha, arrojado y bien dispuesto le prometió alma, vida y voluntad, tal como hoy nos sucede también a nosotros, cuando por hablarle de nuestros pensamientos al Señor, no lo escuchamos ni siquiera un poco.

Jesús amaba a Pedro y conocía sus pensamientos y sus sueños, leía sus anhelos y sabía que por sus debilidades él negaría conocerlo en tres ocasiones esa misma noche antes del amanecer. No es preciso ser Dios para saber cómo piensan y sienten aquellos a quienes se ama, pues al amor le basta con una mirada, con un gesto, tal como enseña san Agustin: “Dios sabe de nosotros cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Pedro no conocía su flaqueza cuando oía decir a Jesús que lo negaría tres veces”. En efecto, el Señor no adivinaba las cosas, sino que las sabía por el amor que proviene del mundo divino en el que lo que impera es el amor.

Pedro se expresó con el vigor de la pretensión que encubría los recónditos deseos de un alma que se resistía a entregarse a la paz que el Señor traía al mundo. Habló el zelota que esperaba, pertrechado, el reino mesiánico de un nuevo David que lanzaría a sus ejércitos contra los gentiles airosos que ocupaban la Tierra prometida.

En el pecho del pescador de Galilea latía un valiente corazón que le precipitaba a una batalla que él mismo había concebido, en la que estaba dispuesto a morir, si fuese preciso, combatiendo al lado de Jesús; y no solamente él pensaba así, pues lo mismo decían también todos porque sus pensamientos eran como los de un caudillo.

En aquel momento, Pedro no había comprendido que el reino del que Jesús predicaba no era un reino mundano, aunque con su resurrección sí habría de entenderlo y predicarlo él a su vez con palabras que le harían vencer a los más grandes oradores de Antioquía y de Roma, pues hablaría con las mismas palabras con las que Jesús les habló a los ángeles y a los hombres.